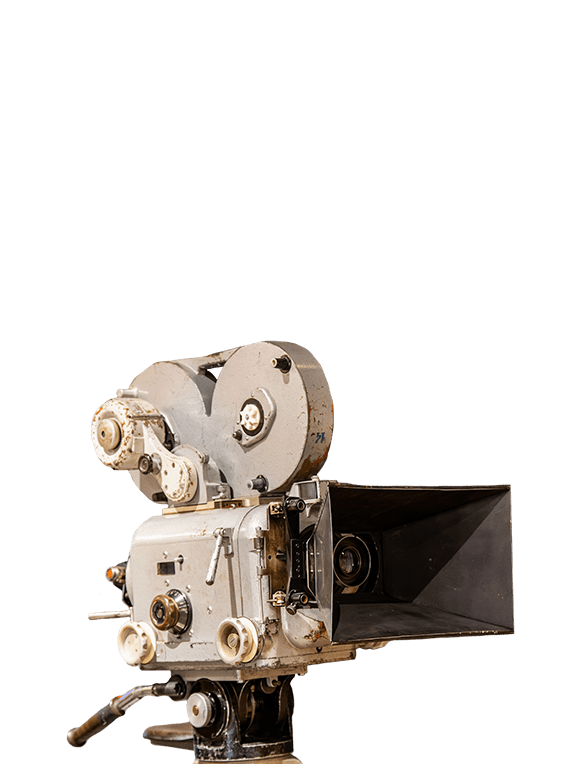

В эти дни в Первой музыкальной студии киноконцерна «Мосфильм» кипела работа над музыкой для нового художественного фильма «Как Иван в сказку попал». Композитор Константин Познеков и коллектив OpenSoundOrchestra провели серию сессий, в ходе которых были записаны симфонические и народные инструменты для создания эпичного саундтрека (звукорежиссер Андрей Левин – на фото).

Георгий Хосроевич Шахназаров (1924–2001) - известный советский и российский политолог, политический деятель, доктор юридических наук, член-корреспондент АН СССР, историк, писатель и публицист.

В 4-м ателье мосфильмовской Тонстудии осуществляются работы по записи шумов художественного фильма «За любовь» (производство Papini Production и SoFilm).

Премьерный показ восстановленной версии состоится 21 февраля в мосфильмовском «Центре Кино»

Авторская колонка редактора Mosfilm.ru

В конце декабря в Риме, в Конгресс-центре «Кавур», в рамках конференции «Демократия в военное время», посвященной 80-летию победы над нацизмом, состоялись специальные показы четырех картин киностудии «Мосфильм». Мероприятие было организовано Институтом русской культуры и языка.

Специалисты «Мосфильма» провели покадровую цифровую реставрацию изображения и звука художественного фильма «Красные колокола.

В 7-й студии перезаписи Dolby Atmos идёт финальное сведение звука новой сказочной картины Сарика Андреасяна по мотивам одноименного произведения Александра Сергеевича Пушкина (звукорежиссер – Гарик Навасардян). Также в процессе постпроизводства картины задействованы монтажные комнаты мосфильмовской Тонстудии.

В конце декабря в Гуанчжоу успешно прошла специальная кинопрограмма, посвященная победе в войне китайского народа против японской агрессии во Второй мировой войне (1937 - 1945).

Две картины режиссера Карена Шахназарова — «Цареубийца» и «Хитровка. Знак четырёх» — вошли в авторитетный международный список лучших Blu-ray релизов 2025 года

Ничего не найдено. Попробуйте изменить категорию или дату