Фестиваль российского семейного кино, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности, прошёл в июле в Манагуа. На протяжении двух дней жители и гости столицы Никарагуа могли увидеть мосфильмовскую классику - картины «Кавказская пленница» и «Любовь и голуби».

С 19 мая в Музее кино на ВДНХ работает флагманская выставка «Под покровом любви», подготовленная при участии Киноконцерна «Мосфильм». Она приурочена к празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Ключевая тема проекта — образ женщины в тылу. Это мать, ожидающая сыновей с фронта, труженица, актриса фронтовых бригад.

«Мосфильм» активно занимается благотворительной деятельностью, предоставляя бесплатные экскурсии для ветеранов, подопечных социальных центров и благотворительных фондов, а также для детей с особенностями развития. Кроме того, Киноконцерн осуществляет финансовую и ресурсную поддержку социальных организаций – в их числе, ГКУ ВО «Ляховский детский дом» (Владимирская область) и Благотворительный фонд «Исполнение мечты»

(г. Казань)

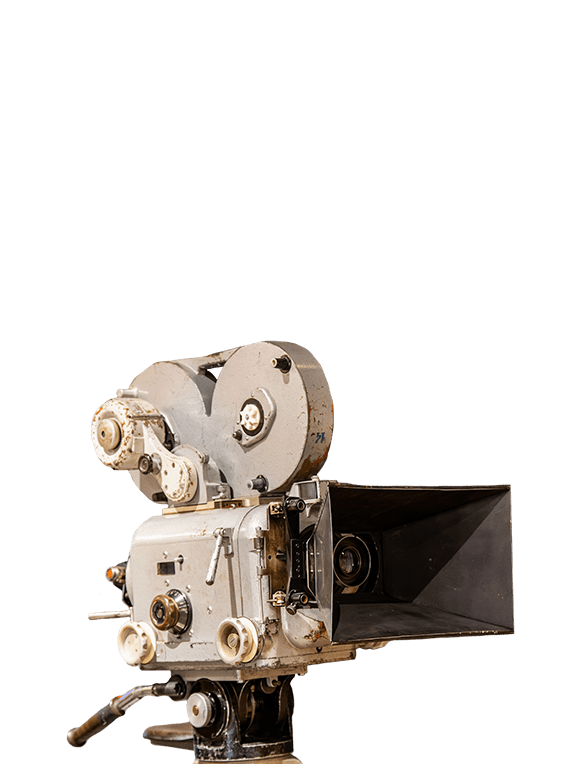

Сегодня «Мосфильм обладает самым передовым оборудованием, мощными производительными рабочими станциями и последними версиями программного обеспечения для реставрации фильмов.

Завершается реставрация копии скульптуры «Борцы» («Борцы Уффици», «Панкратионисты») из фондов Дома костюма и реквизита. В процессе работы над статуей были задействованы современные технологии 3D-печати. Подробнее о восстановлении знаменитой скульптурной композиции – в материале Mosfilm.ru

11 июля в мосфильмовском «Центре кино» (Синема парк Мосфильм) состоялась премьера документального фильма «Родня о Захаре», посвященного 50-летию российского политического, общественного, военного деятеля, писателя, публициста Захара Прилепина.

Ушел из жизни кинорежиссер, Народный артист РФ Александр Митта (1933 - 2025). Творческий путь кинематографиста был тесно связан с киностудией «Мосфильм» - здесь им были сняты прославленные киноленты «Друг мой, Колька!..», «Звонят, откройте дверь», «Гори, гори, моя звезда», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Экипаж» и др. Mosfilm.ru вспоминает творческий путь и наследие режиссера, писателя, педагога.

В 2017 году стартовало масштабное строительство, итогом которого стало открытие сразу четырёх новых производственных объектов.

Авторская колонка редактора Mosfilm.ru

Работниками электротехнического цеха Киноконцерна выполнены работы по проектированию, строительству и запуску в эксплуатацию солнечной электростанции для нужд мосфильмовского «Дома костюма и реквизита» (ДКР).

В мосфильмовской Тонстудии прошли смены речевого озвучивания нового проекта кинокомпании «Пророк». Всероссийская премьера фильма запланирована на осень-зиму текущего года.

Ничего не найдено. Попробуйте изменить категорию или дату